\電話相談 月~金10:00~18:00 /

日本相続あんしん協会

3つの強み

相続の専門家が窓口

当協会では司法書士、行政書士、税理士、弁護士、社労士、土地家屋調査士、不動産鑑定士が連携しています。

「法律と税務のお困りごと」なら、どんなことにも対応します。

丁寧な対応、わかりやすい説明

大事なご家族の相続をご相談される、「お客様のお気持ち」に配慮します。

丁寧な対応と、きちんとお話をお聞きすることを心がけています。

また難しい専門用語は使わず、わかりやすく説明します。

グリーフカウンセリング

当協会は、「グリーフケア」と呼ばれるカウンセリングを行う、日本最大級の団体である「日本グリーフ専門士協会」と提携しています。

グリーフとは、死別による悲しみがもたらす心身の不調のことです。

お客様の心のケアにも配慮し、ご要望に応じておつなぎします。

日本相続あんしん協会

士業の連携図

日本グリーフ専門士協会 ※特定の政治・宗教とは一切関係ありません。

- 2015年に井手敏郎が日本グリーフ専門士協会を設立し、代表理事に就任

- 井手代表理事は日本・ドイツ・アメリカなどの国内外でグリーフケアを学び、心理大学院で米国臨床心理学修士号(MA)を取得後、公認心理師として活動

- 大学と連携した共同研究を進め、心理臨床を意識した実践的な学びを指導・提供

- 当協会が主催する「わかちあいの会(ご遺族の集い)」は毎年100回を超え、年間600名以上が参加

- 書籍『金融機関行職員のためのグリーフケアを意識した相続の手続きと上手な接遇方法』(近代セールス社)を発刊(2020年)

- 書籍『大切な人を亡くしたあなたに知っておいてほしい5つのこと』(自由国民社)を発刊(2020年)

- NHK『グレーテルのかまど』にてグリーフケアに関する取材協力(2023年)

- 宮内庁の行事として、秋篠宮皇嗣妃殿下紀子様も臨席された、ドキュメンタリー映画『グリーフケアの時代に』の制作協力(2023年)

- 書籍『虹の橋へ旅立ったあの子が教えてくれること』(自由国民社)を発刊(2025年)

- 大切な存在を亡くした方の担い手であるグリーフ専門士/ペットロス専門士の資格を1100名以上が取得(2025年現在)

依頼内容・費用

相続後

不動産の所有者が亡くなったときは、相続人に名義を変えるため、法務局に申請しなければなりません。

| 相続登記の申請件数 | 報酬(税込) |

|---|---|

| 申請書1件当たり | 77,000円~ |

- 上記は基準額です

- 事案の難易度によって、報酬は増減します

- 不動産の評価額のほか、不動産の筆数や相続人の数など、業務量の過多によって報酬が若干変わります

- 複数の管轄法務局に申請が必要な場合は、単純加算をせず、割引を適用します

- 法務局に納付する登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)が、別途かかります

- 不動産の登記事項全部証明書・登記情報代(1筆につき832円)および報酬1,100円が別途かかります

- 戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります

- 原則として、着手金は不要です

相続前

誰にどれだけ財産を遺すかを記した書面を、生前に作成します。この書面は、相続人が揉めないように、被相続人が最後の想いを伝える役割を果たします。

| 公正証書遺言の件数 | 報酬(税込) |

|---|---|

| 1件当たり | 88,000円~ |

- 上記には、遺言書の原案の作成や、公証役場の公証人との打ち合わせの代理費用が含まれます

- 士業が証人として公証役場の手続きに立ち会う場合は、別途報酬11,000円がかかります

- 証人は2名以上必要です。必要な場合は当協会でご用意させていただくか、公証役場に依頼(1人当たり1万円程度)することもできます

- 戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります

- 公証役場で遺言書を公正証書にするための手数料が、別途かかります

- 相続財産評価額のほか、預金・株式の口座数や不動産の筆数、相続人の数など、業務量の過多によって報酬が若干変わります

- 原則として、着手金は不要です

| 自筆証書遺言の法務局保管申請の件数 | 報酬(税込) |

|---|---|

| 1件当たり | 44,000円~ |

- 上記には、自筆遺言書の原案の作成や、法務局への申請書の作成の代理費用が含まれます

- 受遺者(遺言により財産を受け取る人)が1名を超える場合は、1名につき5,500円加算されます

- 戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります

- 法務局へ保管申請する際、士業が同行する場合は別途報酬16,500円がかかります

- 原則として、着手金は不要です

ご相談の流れ

まずは、お気軽にご連絡ください。

初回のご相談は無料です。

面談のご予約をお取りします。

詳しいご説明と費用のお見積りをします。

相続の手続きに着手いたします。

まずは、お気軽にご連絡ください。

初回のご相談は無料です。

面談のご予約をお取りします。

詳しいご説明と費用のお見積りをします。

相続の手続きに着手いたします。

相続手続きの期限表(1年以内) ※目安を含む

よくある相続のトラブル

司法書士や税理士に相談すればよかった・・・

相談事例

夫が急逝したため、ずっと不安を抱えていた

概要

主人は定年退職したあと、すぐに亡くなってしまいました。

やらなければならない役所への手続きや届出が、山のようにありました。

葬儀会社のパンフレットで見つけた日本相続あんしん協会に、お電話しました。

感想

とてもわかりやすく、丁寧にご説明いただきました。

そのため、安心してお願いすることができました。

また、金融機関から紹介された相続手続き代行会社の見積書と比べて、あまりに「良心的」なお値段でビックリしました。

平野先生のおかげで、「大きな山を無事に越える」ことができました。

本当に感謝しております。

夫が亡くなり、思い出の残る自宅を相続した

概要

私は主人との思い出の残る古い家を、手放したくありませんでした。

でも、子どもたちは私へのこれからの世話を考え、自宅を売却して私の老後のお金を工面したいと望んでいました。

どうしたら良いかわからず、相談しました。

感想

私の気持ちに寄り添っていただきました。

これからどうするのが良いのか、丁寧に説明していただきました。

最終的に遺産分割協議をすると、安心して決めることができました。

おかげで、すべて「円満に解決」できました。

また何かあったときは、ご相談させていただきたいです。

本当にありがとうございました。

夫を亡くした叔母は、高齢のため煩雑な手続きはできなかった

概要

叔父が亡くなり、遺された高齢の叔母が困っていました。

私も何から手をつけて良いかわからず、ご相談しました。

相続の手続きには、たくさんの書類が必要でした。

高齢の叔母にとっては「あれもこれも」の煩雑さで、悲しむ時間もない状況でした。

叔母が疲れ果てていたので、ご相談しました。

感想

叔母は遠方に住んでいたため、電話と郵送で対応していただきました。

「ほっと一息つけた」と、叔母から感謝の言葉をもらいました。とても丁寧にご対応いただきましたし、その見識も素晴らしいと思いました。

叔母は「自分に成年後見人が必要になったときは、またお願いしてほしい」と話しています。

また私の親戚に何かあったときは、同協会を安心してご紹介したいと思います。

ご依頼して、本当に良かったです。

よくある質問

Q 登記を申請する期限はありますか?

令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化され、相続によって不動産の所有権があることを知ってから3年以内に、相続登記をする必要があります。

正当な理由がないにもかかわらず登記をしなかった場合は、10万円以下の過料が課せられます。

また、義務化される前も、登記をせずに放置しておくと、相続人が亡くなって名義が枝分かれしていくため、遺産分割協議が困難になるという大きな問題が生じていました。

Q 相続登記が完了するのに、どれぐらいの期間がかかりますか?

相続登記に必要な書類をそろえて法務局に申請してから、通常は2週間ほどで登記が完了します。

ただし、申請前に必要な書類を取得する時間がかかります。

また、遺産分割協議が行われる場合は、相続人全員で協議の上、署名押印する期間を考慮する必要があります。

これらはお客様のご状況によって変わりますので、詳しくはご相談ください。

Q 相続登記の費用はどれぐらいかかりますか?

司法書士への報酬のほか、登録免許税と実費(郵送代など)がかかります。

登録免許税は法務局に納める税金で、「不動産の固定資産評価額×4/1000」の金額となります。

司法書士報酬については、当協会では全国平均相場を参考にしています。

Q 相続手続きに期限はありますか?

主な相続手続きとしては、下記の4つがあります。

①相続放棄・限定承認手続き

被相続人が亡くなった日から3か月以内に、相続人が家庭裁判所に申し立てます。

②所得税の申告

被相続人が亡くなった日から4か月以内に、税務署に申告します。

③相続税の申告

被相続人が亡くなった日から10か月以内に、税務署に申告します。

④相続登記の申請

相続によって自分に不動産の所有権があることを知ってから3年以内に、法務局に申請します。

Q どのような財産が、遺産になりますか?

遺産には不動産、預貯金、株式、現金などの財産があります。

一方で、住宅ローンや借入金などは、マイナス財産として相殺されます。

遺産分割協議の対象となる遺産と、相続税の対象になる遺産は異なる場合があります。

Q 誰が相続人になりますか?

被相続人の配偶者は、必ず相続人になります。

その他の相続人は、下記の優先順位となります。

- 子ども

- 直系尊属(父母や祖父母)

- 兄弟姉妹

①夫が亡くなった場合

妻と子どもが相続人になります。

②夫が亡くなり、子どもがいない場合

妻以外の相続人は、夫の直系尊属、兄弟姉妹の順番になります。

③被相続人が独身で子どもがいない場合

相続人は、直系尊属、兄弟姉妹の順番になります。 なお、相続人である兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子どもである甥や姪が代襲相続します。

Q 相続する割合はどうなりますか?

民法でそれぞれの相続分が定められています。

誰が相続人になるかによって、相続分は異なります。

①配偶者と子ども

1/2・1/2

②配偶者と直系尊属(父母など)

2/3・1/3

③配偶者と兄弟姉妹

Q 認知症の相続人がいますが、遺産分割協議に参加できますか?

認知症の方でも、遺産分割協議に参加できる場合があります。

ただし、相続人には意思能力が必要になります。

その方が被相続人の死亡事実や遺産分割協議の内容を、どれくらい理解できているかによります。

理解が難しい場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、その方の成年後見人が代わりに遺産分割協議に参加することができます。

Q 未成年の相続人がいますが、遺産分割協議に参加できますか?

未成年者が単独で法律行為をすることはできません。

通常は、親権者が法定代理人として、代わりに協議に参加します。

ただし、親権者も相続人である場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所から選ばれた特別代理人が代わりに協議に参加します。

Q 遺産の一部だけを放棄することは、できますか?

できません。

一部でも相続を放棄すると、最初から相続人ではなかったことになります。そのため、プラスの財産から負債まで、一切を放棄することになります。

なお、原則として相続を放棄したい場合は、相続人となったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

Q 相続税は、遺産がどれくらいあるとかかりますか?

目安は、3600万円を超える場合です。

ただし、法定相続人の数が多い場合は、遺産額が大きくても相続税がかからないことがあります。

「3000万円+600万円×法定相続人の数」の金額内は、控除されるためです。

なお、相続税の申告が必要な場合でも、配偶者控除や小規模宅地等特例(自宅の土地評価額の軽減)によって相続税を軽減できます。

詳しくはご相談ください。

Q 自筆の遺言書が見つかりましたが、そのまま使えますか?

家庭裁判所に申し立て、検認してもらう必要があります。

一方、法務局に保管されていた遺言書や公正証書遺言の場合には、検認は不要です。

また、自筆遺言書が法律で定められた要件を満たしていない場合は無効になるため、注意が必要です

Q 遺言執行者は、何をするのですか?

遺言執行者は遺言の内容を遂行しなければなりません。

例えば、不動産を相続人名義に登記したり、預金の払い戻しをしたりして相続人に分配することができます。

また、遺産の目録を作成して相続人に渡すといった義務も負います。

遺言執行者は、親族や司法書士、弁護士などを遺言書によって決めておくこともできます。

もし親族が執行者になった場合でも、実際の手続きは司法書士などに任せることもできます。

Q 家族信託とは、何ですか?

簡単に説明すると、信頼できる家族に自分の財産を託し、その人に自分や大事な人の面倒を最期までみてもらう仕組みです。

例えば、元気なうちに長男に自分の不動産や預貯金の一部を預け、その管理と処分を任せることができます。

どのように管理や処分をするのか、何のために使うのかを、契約書に明確に定めておきます。

もし父親が認知症になっても、家族信託を受けた息子なら父親の預貯金を引き出したり、不動産を売却したりして現金に換えることができます。

Q 成年後見人とは、何ですか?

認知症・知的障害・精神疾患などが原因で判断能力が十分ではなくなった方を支援するため、家庭裁判所から選任された者です。

具体的には、財産の管理や支払い手続き、入所施設や介護事業者との契約などを本人の代わりに行います。

成年後見人は毎年、家庭裁判所に財産・支出入の状況を報告する必要があります。

お知らせ

協会のご案内

日本相続あんしん協会 代表 平野 克典

ご挨拶

これまで司法書士として、多くのお客様から相続のご相談をいただいてまいりました。

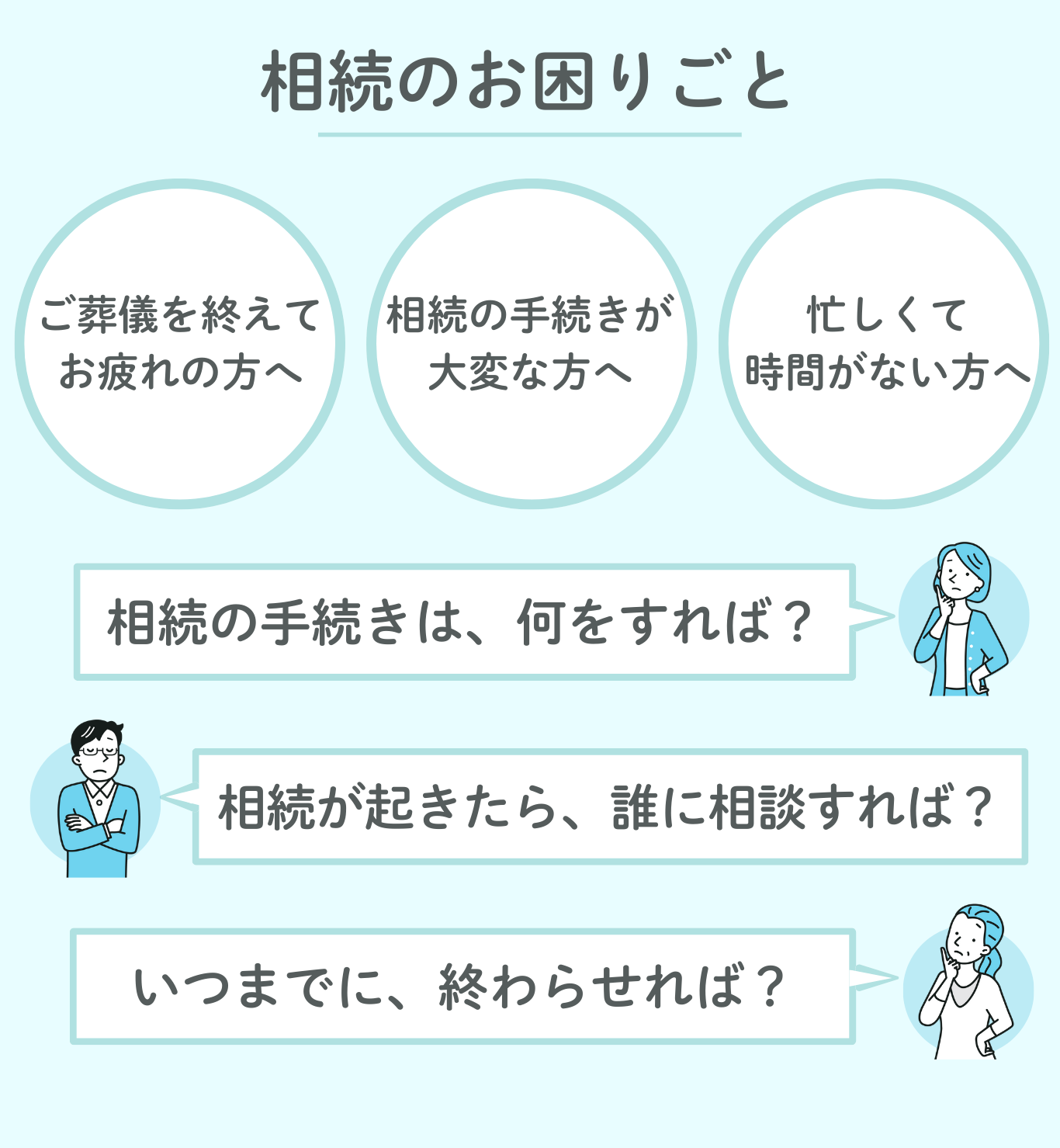

お客様は、大切なご家族を亡くされた深い悲しみを抱えながら、ご葬儀のあとに役所の煩雑な手続きに直面されます。

「相続の手続きは、どこから始めればよいのか」

「どの士業に相談すれば、安心なのか」

こうした不安やご心配を抱えている方たちのために、相続に強い専門家同士が連携し、お客様の気持ちに寄り添う団体をつくりたい。

その想いから、令和4年(2022年)2月25日に一般社団法人日本相続あんしん協会を設立いたしました。

また当協会は、ご遺族の心のケアを行う日本最大級の協会である日本グリーフ専門士協会と提携を結んでいます。

私たちが目指しているのは、大切なご家族を亡くしたあとも心穏やかに歩み出せる社会をつくることです。

皆さまに寄り添い、お力になりたいと願っております。

どうぞ安心して、私たちにご相談ください。

代表プロフィール

1974年11月9日生まれ

早稲田大学 政治経済学部 卒業

米国ミズーリ大学 留学

トヨタ自動車株式会社 入社

埼玉県庁 入庁

独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ) 民間派遣

司法書士 平野克典事務所 開設(2018年)

書籍『海外投資家に日本の不動産を売る方法』を監修し、発刊(2016年)

相続と生前対策をわかりやすく説明した書籍『相続のお守り』を発刊(2021年)

会務

東京司法書士会 三多摩支会 家事事件対策部 次長

立川市 第三者後見人等連絡会幹事会 元幹事

東京司法書士会 三多摩総合相談センター 相談員

公益社団法人 成年後見センター リーガルサポート東京支部 会員

簡裁訴訟代理関係業務 認定司法書士

法テラス(日本司法支援センター) 民事法律扶助契約司法書士

お客様の心に向き合うこと

ご相続のお客様は、大事なご家族との死別の悲しみ(グリーフ)を抱えている方が多いと感じます。

近年は、ご遺族に寄り添って支援する「グリーフケア」という取り組みが広がっています。

令和5年(2023年)9月、当協会は、ご遺族の心のケアを行う日本最大級の団体(日本グリーフ専門士協会)と提携しました。

これからも、お客様が安心して、当協会にご相続の手続きをご相談いただけるように取り組んでいきます。

協会概要

| 協会名 | 一般社団法人日本相続あんしん協会 |

| 代表理事 | 平野克典 |

| 所在地 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田5-2-5 フロンティア外神田ビル3F MAP ※末広町駅から徒歩1分 |

| 電話番号 | 03-6161-6084 |

| 設立年月日 | 令和4年2月25日 |

| 業務内容 | ●相続登記 ●相続手続き ●遺産分割協議 ●相続放棄 ●相続税の申告 ●訴訟(交渉) ●遺言書 ●家族信託 ●成年後見 ●死後事務委任契約 ●その他 |